(通讯员 李栋 邢智琪)为深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神,betway必威西汉姆联官网组织学院师生前往陕西省蒲城县开展“数字乡村,兴农富农”暑期研学实践活动,引导青年学子领略时代变革下的乡村发展新风貌,感悟科技兴农富农的使命担当。

7月14日至16日,在学院党委书记李青山及相关分管领导的带领下,实践团队前往蒲城县屈家村数字乡村示范基地、闫家村金银花研学基地、尧山镇人民政府、国家授时中心蒲城授时台,通过田野调研、政府座谈、农户走访、问卷收集等多种方式深入了解蒲城当地农业产业基础和资源禀赋条件,探索农业+数智化“兴”农、管理+服务“惠”农、研学+农旅“富”农的乡村振兴新路径。

共上“田间地头思政课”,感受“农业+数智化‘兴’农”

7月14日上午,在数字乡村示范点屈家村村委会,西安数耘网络科技有限公司总经理黄鑫以核心技术为主线,为实践队全景式解码智慧农业建设的解决方案。从软件技术开发支撑体系到大数据自组织可视化引擎,从农业智慧大棚系统再到智慧农业园区管理平台,看到这一系列课本上的知识运用到数字化乡村建设中的生动案例,实践队员们深刻地感受到自身所学专业知识如何服务国计民生的重要作用,更加体会到数字化赋能乡村振兴的伟大战略意义。

下午,实践队一行在陕西省先进工作者、betway必威西汉姆联官网刘志镜教授刘志镜老师的带领下,走进智慧大棚示范基地,共上一堂“田间地头思政课”。刘老师向大家讲授土壤水分传感器、温湿度传感器、风速风向传感器以及滴灌主管网等数字化设备如何赋能传统式大棚育苗管理的工作原理,普及乡村振兴的政策方针,同学们也积极参与其中,帮助农户共同进行育苗作业,现场生动地勾勒出“边建设、边实践、边优化”的科技兴农生动图景。

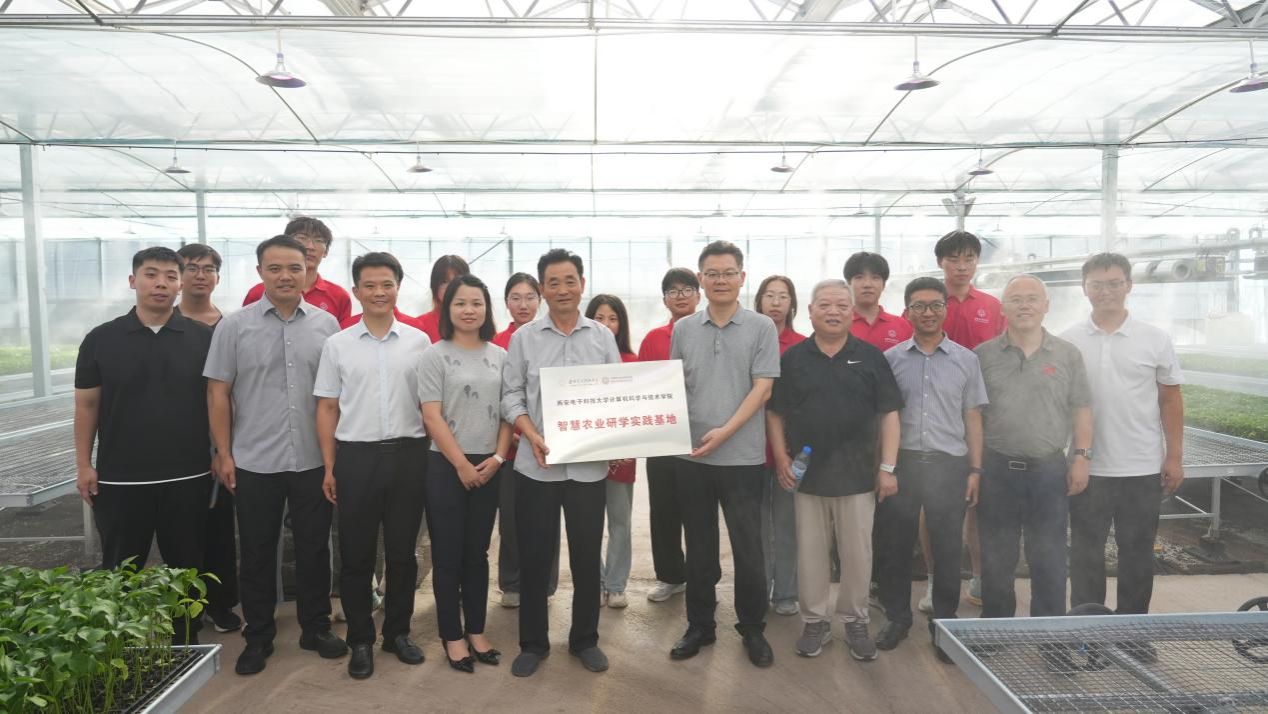

同时,为进一步发挥数字乡村示范基地的育人功能,学院以此次实践活动为契机,成立大学生智慧农业研学实践基地。学校党委书记任小龙一行在调研蒲城定点帮扶工作中,看望了实践队师生并为实践基地授牌。

“今天深入智慧大棚,亲眼见证传感器与土壤相拥、滴灌管网与幼苗相伴,才懂得智慧农业从不是纸上的概念,而是建设中逐渐成型的监测网络,是亲手培育里生长的‘科技’嫩芽。”实践队员闫云祥在自己的实践日志上激动地写到。

一线实践+调研座谈,学习“管理+服务‘惠’农”

“藤蔓间点缀的银白与金黄,正是‘金银花’得名的由来——初开时如银似雪,盛放后灿若鎏金。这花得在开放前摘,不然药效就减半咯。” 7月15日上午,闫家村驻村第一书记李攀指尖轻捏未绽的花苞,向同学们解释采摘的奥秘。

在农产展销研发服务中心内,李攀结合产业发展历程,从推动金银花从最初的种植到新品种的研发,再到现在的深加工,不断让金银花变为当地农户的“幸福花”、“致富花”的过程,详细地向实践队员讲述了在学校的大力帮扶下,五任驻村第一书记与村干部、村民共同谋划、接续奋斗的故事,让同学们通过真实案例,了解从脱贫攻坚战略到乡村振兴战略的具体发展过程,深刻感受国家政策如何惠及民生。

15日下午,尧山镇政府会议室内气氛热烈,一场聚焦产业帮扶的座谈会正在进行。镇干部、驻村第一书记与实践队员们围坐一堂,深入交流。尧山镇党委组织员雷婷婷向队员们介绍了当地的地理位置、产业发展、人文历史和自然景观等基本情况。她提到:“衷心感谢西电长期以来的大力支持!无论是持续的资金投入,还是广大师生坚持开展的专题讲座、科学研究及实践活动,都为尧山镇产业发展提供了全方位的坚实支撑。”会上,实践队员们也积极结合走访调研的实际情况与学校科研平台优势,就如何以数字化赋能地方产业发展分享心得,助力校地协作迈向新高度。

红色基因传承,体验“研学+农旅‘富’农”

7月16日,实践团队走进蒲城时间博物馆与杨虎城纪念馆,深入调研当地“产业+文旅”融合发展模式及“研学+农旅”的富农路径,探寻数字技术赋能乡村振兴的实践样本。

“作为全国罕见的时间主题博物馆,这里不仅是科普教育的阵地,更是文旅融合的标杆。”实践团队带队老师邢智琪在调研中表示,博物馆通过数字化展陈技术,将硬核科技转化为大众可感知的文化体验,年均吸引超10万游客与研学团队,直接带动周边餐饮、民宿等产业增收,为乡村文旅注入“科技+文化”双动力。

在杨虎城纪念馆,实践团队成员在珍贵史料中追寻红色记忆。馆内通过复原陈列、影像资料与沉浸式场景,生动再现了杨虎城将军的爱国事迹与西安事变的历史脉络。作为全国重点文物保护单位和爱国主义教育基地,这里每年接待研学团队超500批次,成为传承红色基因、培育家国情怀的重要课堂。

“文旅融合不是简单的‘1+1’,而是通过数字技术打破产业壁垒,让文化价值、生态价值转化为经济价值。数字乡村建设的核心,在于用技术激活特色资源,让文旅融合有‘智’更有‘质’,让农旅研学既富景更富民”。”实践团队成员张艺玮谈到。

学院将以此次活动为契机,将调研中发现的农业数智化痛点、农旅融合难点转化为研究课题,鼓励师生团队带着技术方案下沉基层一线,走到田间地头,让课堂所学对接乡村所需。同时,学院也将持续搭建实践平台,推动“数字乡村”项目与地方需求深度对接,真正让学科优势转化为兴农动能,让育人成果惠及更多农户,以学院的专业力量为乡村振兴注入源源不断的“数字活水”。